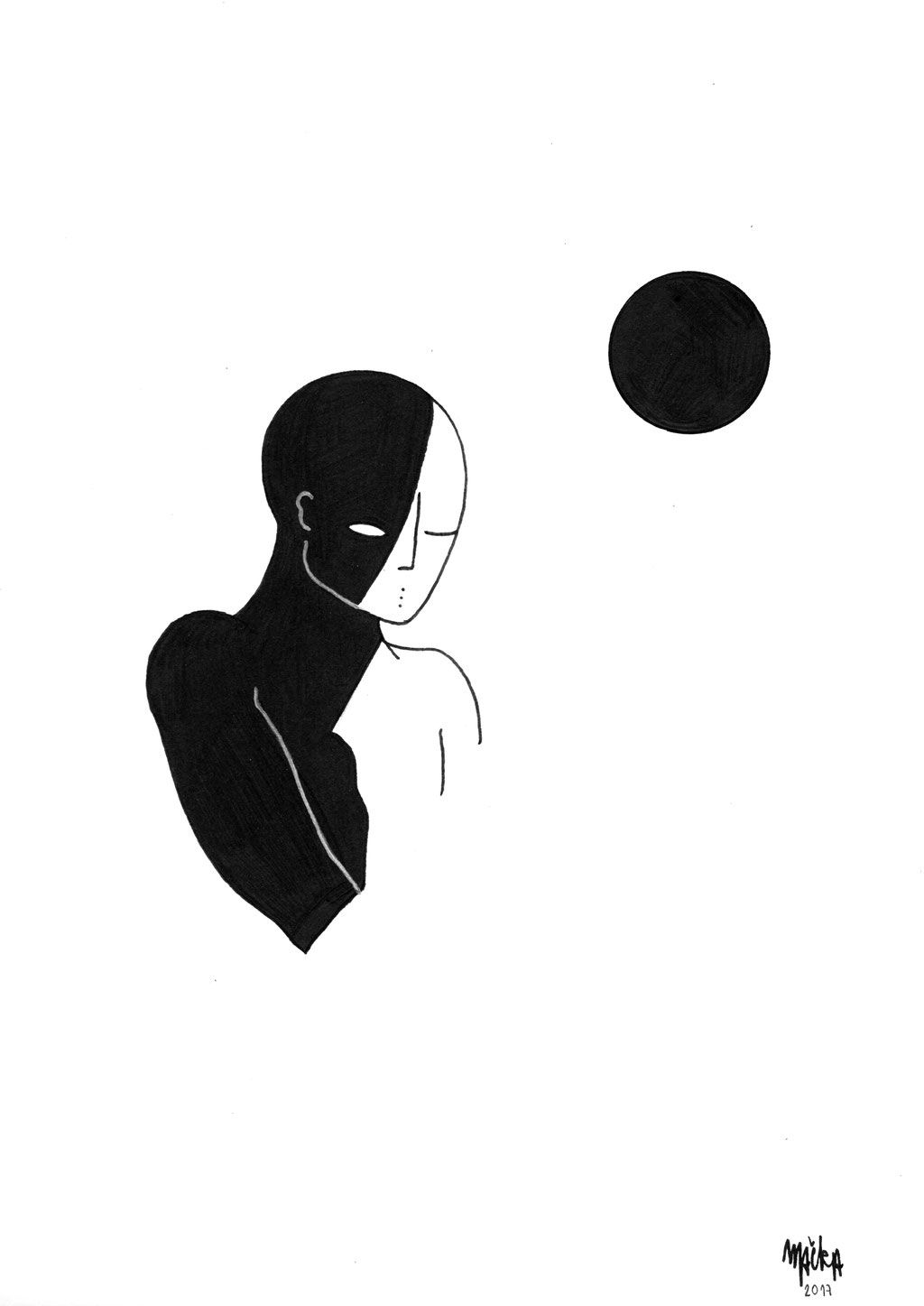

Pintura de Lena Macka

La niebla ha rodeado mi casa

hasta ponerla patas arriba.

Quiero quedarme en la cama

y esperar a que vuelva la vida.

D

Ante la perspectiva tan oscura de quedarme allí atrapado, en aquella habitación horrible, que emanaba aquel olor pesado y penetrante, escogí la muerte, al considerarla la mejor opción de entre todo lo que se me ofrecía.

Pero entonces, a pocos segundos de cometer el acto con el que finalizan todas las cosas, algo estalló en mi cerebro. Joder, pensé en aquel momento, espera un momento. Si puedo suicidarme, también puedo hacer algo para mejorar mi situación. Suicidarme ahora sería como rendirme, como pensar que no puedo hacer nada para escapar a esta vida miserable, ¡pero atención!, he aquí la gran paradoja: si puedo suicidarme es porque tengo poder sobre mi cuerpo y sobre mi mente. Es decir, que por fuerza debe haber algo que yo pueda hacer para mejorar mi situación. Y con este pensamiento me levanté, me vestí y abrí la puerta. Los guardias estaban esperándome y me agarraron con fuerza de las manos, pero fue un esfuerzo en vano, pues yo estaba tranquilo y no ofrecí ninguna resistencia. Me llevaron corriendo hasta abajo y un médico con cara de susto me inyectó algo, y me dormí al instante.

*

Pero eso pasó hace mucho tiempo, y ahora ese pensamiento me parece estúpido. Porque ahora estoy aquí sentado, en una mesa blanca y fea, con un boli especial, en una sala con mesas blancas rodeadas de sillas blancas de plástico feo. Me han vuelto a encerrar, pero esta vez pretendo utilizar mi tiempo para algo útil.

Me vigila una enfermera fea que está sentada frente a mí, aburrida mientras hojea las páginas de su revista del Corazón. No parece tener intención de hablar conmigo, me lo dice su postura retraída. Lo único que quiere es que termine el tiempo que tengo de permiso, para así llevarme de vuelta a mi habitación y poder irse a casa y hacer el amor con su marido.

*

A pesar de todo, sobrevivo a las muecas de dolor y al infierno que aparece en los ojos de la muerte cuando intento dormir. El punzón de la desdicha se me clava tan dentro que no soy capaz de soportarlo, y empiezo a gritar. Se reúnen a mi alrededor los monstruos y fantasmas del pasado para pedirme una nueva oportunidad. Yo sólo quiero huir, y encontrar un nuevo mundo donde poder liberar mi alma y explorar con ojos brillantes las estrellas del cielo. Por más que lo intento, no consigo encontrar el dichoso momento.

Y aquí estoy, atrapado, fingiendo, soportando con parsimonia la carga que supone para mí no hacer nada más que mirar los ojos marrones de esta mujer fea y de cuerpo rollizo, extremidades cortas y carne flácida, aspecto cubano, con nariz puntiaguda y labios carnosos. Quiero que me la chupe, pero no sé cómo decírselo sin faltarle al respeto. Por eso me mantengo en silencio.

Pero es que mis ojos están repletos de su cuerpo. Ella intenta ocultarlo bajo esa bata blanca y sobria, pero yo puedo ver más allá. Su maravilloso cuerpo se perfila en mi imaginación con claridad meridiana, y casi puedo notar en mis manos secas sus volúmenes amplios y sus anchas caderas. Si cierro los ojos, puedo captar el olor escondido entre sus múltiples pliegues, y el sudor acumulado tras horas tratando con depravados mentales como yo. Creo que no hay mujer más bella en toda la tierra. Aunque su mirada me dirija olas de desprecio, yo haría lo que fuera por ella, devoción hacia una diosa desmejorada, pero diosa nada menos.

Es fea sólo cuando sonríe. Sus dientes se atraviesan de forma extraña, como árboles en medio de la jungla más virgen de la tierra. No entiendo cómo puede vivir tranquila con ese conjunto de palos disformes en la boca. Entre tanto requiebro surgen espacios vacíos, cuevas donde se acumula la mierda y el sarro sin que ella se dé cuenta. Por suerte, no sonríe casi nunca.

Tampoco pasa nada si la da por sonreír. A estas alturas, poco me importan los detalles. Incluso, diría algo más en su defensa, pues he oído que algo de imperfección siempre es buena y necesaria para reforzar la pasión amorosa.

Abrumado por estos pensamientos, estalla dentro de mí la necesidad de decir algo, así que esbozo una gran sonrisa y digo:

—señorita Leftinger, tiene un aspecto magnífico hoy, ese peinado le favorece mucho. Ella levanta la cabeza de su revista y me mira de forma extraña y opaca. Después, casi de milagro, me contesta:

—Nadie te ha pedido tu opinión. Sigue escribiendo o nos vamos de aquí.

Aunque se muestre así de dura conmigo, creo que en el fondo le gusto. Además, entiendo perfectamente lo que está pasando. En una relación enfermera enfermo no puede haber espacio para caricias y remilgos. Las enfermeras son por lo general bastante rudas con los enfermos. Si ella actuase de forma cariñosa conmigo, podría levantar sospechas. Por eso es mejor que nuestro romance se desarrolle en lugares oscuros y secretos, donde besarnos con pasión y sin ataduras, mientras mantenemos una relación tradicional y áspera de cara al público.

Para hacerla ver que estamos en la misma página, sonrío y hago un guiño. Ella responde con un gruñido gutural y desagradable que no consigo descifrar del todo.

*

Disculparme,

pero la pasión me lleva a veces por caminos inapropiados. Esto no es lo que yo pretendía contar aquí. Estas páginas tienen un propósito y estos folios han de servirme para contar la verdad, de forma que yo pueda quedar libre del gran malentendido en el que me he visto casualmente envuelto.

En aquella época yo vivía con mi madre. Había estado en un manicomio durante algunos años por culpa de unas cosas que no vienen al caso, pero por fin estaba en casa. Si los médicos hubieran sido competentes, habrían sabido que yo no debía volver a casa de mi madre. Aun así, viendo que había mejorado y que las pastillas que me tomaba me dejaban drogado y tranquilo, reiteraron a mi madre que se encargará de que me las tomase y me dejaron allí.

Mi habitación era mi lugar favorito, mucho mejor que la habitación blanca y fría del manicomio. Aquello era como mi cueva, una especie de gruta a la que podía volver cuando fuera se avecinaba tormenta. Mi madre no entraba, porque la última vez que lo intentó la mordí como un perro rabioso y enfurecido, y desde entonces creo que me gané su respeto en este punto.

Allí dentro tenía todo lo que necesitaba. En frente de la puerta había una estantería enorme con un montón de libros, la mayoría heredados de mi difunto padre. Yo los guardaba y los cuidaba con tremendo cariño, les daba besos y me regocijaba entre sus páginas. Sus palabras eran más reales para mí que lo que había allí fuera, en el extraño mundo al que no se me permitía el acceso por culpa de mi estado. Gracias a los libros había podido comprender y conocer lo inaccesible.

A parte de eso, tenía la música. Una colección enorme de vinilos que recuperé de la basura y un reproductor que mi padre dejó en mi habitación el día antes de suicidarse. Todo esto lo tenía escondido debajo de la cama porque a mi madre nunca le gustó ver a mi padre escuchando aquellos discos y a veces se enfadaba tanto cuando él estaba contento que cogía el disco que estaba escuchando y lo estrellaba contra la pared. Por eso yo los tengo escondidos debajo de la cama y los escucho cuando ella está dormida.

Pasaban los meses y nada cambió. Estaba encerrado, sin hacer nada, leyendo libros y escuchando música. Por la mañana hacía como que me tomaba la pastilla delante de mi madre y luego volvía a mi habitación. Empecé a escribir y planear revoluciones extrañas, para distraerme. Pero no era buen escritor y no se me daba bien hacer planes muy complejos. Por las noches, mi madre me dejaba ir a tirar la basura al contenedor de la esquina para que me diera un poco el aire. Yo me vestía con mis mejores ropas todos los días antes de bajar, pero aquello no servía para nada. Los días cada vez se me hacían más largos e insufribles. Me pasaba la mayoría del tiempo viendo la televisión escondido detrás de la puerta del salón, y mi mente soñaba con el día en que volvería a pisar las calles de la ciudad. Necesitaba salir de allí y descubrir el mundo, explorar la realidad, ver con mis propios ojos la destrucción a la que había sucumbido el mundo, agarrarla y sacudirla entre mis manos.

Un día, sin embargo, sucedió algo raro.

Mi madre estaba moderadamente borracha, como era habitual a esas horas de la mañana, y veía la tele en el salón. Era normal en ella proferir sin cansancio gritos e insultos constantes a las personas que aparecían en la pantalla. En algún momento, antes de que yo volviera, pasó de ser espectadora a creer que participaba realmente de aquellos debates. En algún momento perdió el control de sí misma, y desde entonces creía estar en el plato comentando con el resto de colaboradores el vestido de guarra que había llevado a una fiesta la hija de un cantante famoso, o los wasaps que había recibido la exnovia de no sé qué torero de un amigo de la familia. Se sumergía por completo, debatiendo con tenacidad y casi con erudición sobre los temas más estúpidos e irrelevantes del mundo, que para ella lo eran todo. De todas formas, todavía era pronto y el ambiente estaba calmado. Yo estaba en mi habitación cuando escuché su voz navegar por los pasillos y a través de las puertas: —Joseph! ven un momento. —Pero hice cómo que no la había escuchado. Lo hacía mucho. Ella espero y volvió a gritar, esta vez algo más fuerte.

Estaba en mi habitación, nervioso. Hacía cosas raras en esa época. Aquella mañana me levanté y empecé a caminar por la habitación, intentando no tirar los trastos que se acumulaban en montañas que surgían del suelo. Pensaba en algo importante, y por eso no podía parar. Miré mi ropa y pensé ¡pero si no llevo nada puesto! y me volví a esconder debajo de las sábanas, que todavía estaban calientes. Con la cabeza apoyada en la almohada pensé ¿pero qué pasa? acaso tengo que avergonzarme de mi propio cuerpo? y me destapé, dejando que los libros y las sombras vieran mi cuerpo desnudo y libre. Me subí encima de la cama y baile sin música. Entonces mi madre llamó a la puerta. Yo, por mi parte, hice como que no la había escuchado, y seguí bailando sobre la cama. Ella, que no es muy respetuosa, tiene la mala costumbre de no esperar a que su interlocutor al otro lado responda con una nota afirmativa a su llamada. Es decir, que abrió la puerta cuando yo todavía estaba bailando. Entré en pánico. Tenía que pensar rápido, pues no me daba tiempo a meterme debajo de las sábanas, que estaban arrebujadas a mis pies, y no encontraba otro sitio donde pudiera esconder mi cuerpo desnudo de mi madre. Total, que me tiré sobre la cama, me hice un ovillo y fingí que estaba dormido. Mi madre, que ya había abierto la puerta hace un rato, lo presenció todo sin inmutarse.

Se quedó mirándome con esa cara rara que dan ganas de transformar con un tortazo limpio, por ver si hay otra versión escondida. Podía notar sus pensamientos juiciosos caer sobre mi cuerpo. Bebió un trago de la cerveza que llevaba en la mano antes de hablar.

—Hijo, ¿pero qué haces?

—Ah, mamá, me has despertado, estaba completamente dormido—dije inmediatamente, para confundirla. Ella se quedó mirándome con cara todavía más extraña. Yo seguía desnudo, pero no me daba cuenta, el momento era tan intenso que no me daba cuenta y ella me miraba raro y yo no sabía por qué. Siempre me miraba así, y no pude distinguir su cara de que sucedía algo extraño de su cara habitual. Se debió de creer mi respuesta, porque después ella añadió:

—Uy, hijo, perdona— y sonrío con esa sonrisa de media luna amorfa que no tiene nada que ver con la felicidad. —Me duele un poco la espalda, así que había pensado que podrías salir a comprar el pan. Después de tomarte las pastillas y ponerte algo de ropa, claro.

Con aquellas palabras hizo evidente que estaba desnudo, y me entró vergüenza. Me escondí debajo de la sábana y saqué un ojo tímido al exterior, para poder verla. Ella seguía en el marco de la puerta, dio otro trago de cerveza esperando mi respuesta. Yo, en tono suave y muy despacio dije

—si me tomo la pastilla ¿me dejarás ir a por el pan?

—sí, cómo siempre.

—sísí— contesté yo muy rápido. No me tomó nunca la pastilla, pero eso es un secreto.

—pues eso, vístete, ven al salón, tomate la pastilla y te doy dinero para comprar el pan. — y salió de la habitación y cerró la puerta con un golpe desagradable, que me hizo llorar durante un momento. Fui saliendo poco a poco de la cama, recuperando el espacio que me rodeaba, la habitación que era sólo mía.

Abrí la puerta del armario y un montón de ropa cayó a mis pies. Rebusqué entre el montón y encontré todo lo que quería. Aunque salga poco, me gusta ir a la moda. Me puse unos pantalones de campana, de esos que son estrechos en la cintura y el muslo, pero que se ensanchan hacia el final. Luego me puse una camiseta que me quedaba un poco pequeña. Me dije que era mejor así, pues de esa forma podría atraer más rápido a las mujeres. No quería esconder mi torso fornido y mis brazos musculosos. Encontré unos calcetines con la bandera de Estados Unidos y unos zapatos viejos de aspecto muy formal de mi padre que me quedaban genial. Me peiné frente al espejo del baño, hacía tiempo que no me cortaba el pelo, pero a las chicas en aquella época les gustaba el pelo alborotado y fuerte como el mío. Aunque empezaba a tener entradas y al ducharme se colaban algunos pelos por el desagüe. Pero eso no es importante. La mata de pelo sobre mi cabeza seguía siendo frondosa. Si lo movía mucho, de sus profundidades salía una caspa capaz de enterrarme como si estuviera en la nieve. Me sacudí los hombros de la camiseta y lo dejé estar. Me lavé los dientes y con el mismo peine intenté dominar aquella barba larga y que a veces me escocía un poco.

Estaba de buen humor, no me había tomado la pastilla en mucho tiempo y estaba bien, esa es la verdad. Sólo había ocasiones extrañas en las que hacía cosas que no conseguía explicar, pero mi madre no se había dado cuenta y yo trataba con inquina de ocultárselas, a ella y a mí mismo.

Con los pantalones de campana a la moda, los calcetines guays y la camiseta que dejaba ver mis músculos, cogí la pastilla y fui al salón.

Me puse delante de la tele, y mi madre me miró cansada. Estaba vieja, pero todavía tenía fuerza para tocarme las narices si quería. Me puse la pastilla detrás de la muela, hice como que tragaba y ella me dio el dinero.

—Toma hijo. Compra una barra de pan y vuelves rápido. No tengo cambio, así que tráeme la vuelta— y sobre mi mano posó un billete de veinte euros. Mis ojos brillaban y estaba muy nervioso así que me di la vuelta y miré el billete a la luz de la tele. Veinte euros, dios santo, esto es mucho dinero. Me lo metí en el bolso. Mi madre me miraba atenta, yo estaba nervioso y no sabía qué hacer.

—¿entonces, me puedo ir ya? —dije de forma acelerada, mirando hacia la pared detrás de mi madre mientras intentaba contener el sudor.

—¿no tienes una camiseta más grande? se te ven los michelines. —no me molesté en contestar porque ella no tiene ni idea. Yo tenía abdominales debajo de los michelines, pero hay gente que no entiende de moda y no se puede hacer nada. Además, no tenía muchas oportunidades de salir de casa, así que tenía que ir a tope, y a las mujeres les gusta ver a un hombre confiado y peludo y con michelines, de eso estaba seguro.

—¿me puedo ir ya? —Ella, por lo que fuese, no me dejaba marchar. Seguía observándome con mirada inquisitiva, cómo quien intuye algo que está descolocado, fuera de sitio, en mala posición, pero no se consigue saber exactamente lo que es.

—¿seguro que te tomas las pastillas? Estás raro. —Esta pregunta me pilló algo desprevenido. Seguí mirando a la pared, cada vez más nervioso. Estaba tan cerca, no podía fastidiarlo ahora. Pero estaba a punto de explotar.

—Sí, mamá, claro. —y esperé unos segundos, para que pareciese que lo decía con toda normalidad, pero mi voz sonó mucho más insegura y quebrada de lo que había planeado—como siempre. Ella me siguió mirando, y quizás por pereza, quizás porque tenía ganas de librarse de mí, quizás porque ya se llegaba por su segunda cerveza, decidió creerme. Dio un trago más, agarró el mando de la tele y dijo

—Bueno, pues vete.

Cogí una chaqueta de la entrada y me largué de allí. Era la primera vez en mucho tiempo que salía de casa de día. No pude evitar mi entusiasmo, necesitaba soltar la tensión acumulada, y bajé las escaleras hasta la calle con gran velocidad, dando un salto cuando sólo quedaban tres para tocar el suelo del siguiente piso. Estaba eufórico, como un animal a punto de copular. Después de un año en el manicomio y otro en aquella casa, por fin estaba pisando de nuevo la calle de la ciudad. El aire fresco y la brisa suave de la calle angosta en la que vivíamos me hizo sentirme como si estuviera en un embarcadero frente al mar, o en lo alto de una montaña después de horas caminando.

Escupí la pastilla en el suelo de baldosas, saqué el dinero del bolso y lo miré con cautela. Veinte euros. Me cago en la puta. En mi cara se posó suave y elegante una sonrisa que sólo yo y un número reducido de personas conoce, y eché a andar.

Daniel Alonso Viña

21.12.2020

PD: este es el capítulo 1 de Yusef, el libro que estoy escribiendo.