Mariposa negra

Barco fantasma de mi vida,

sobrecargado de ataúdes,

zarpando

con la marea del atardecer.

Charles Simic

——

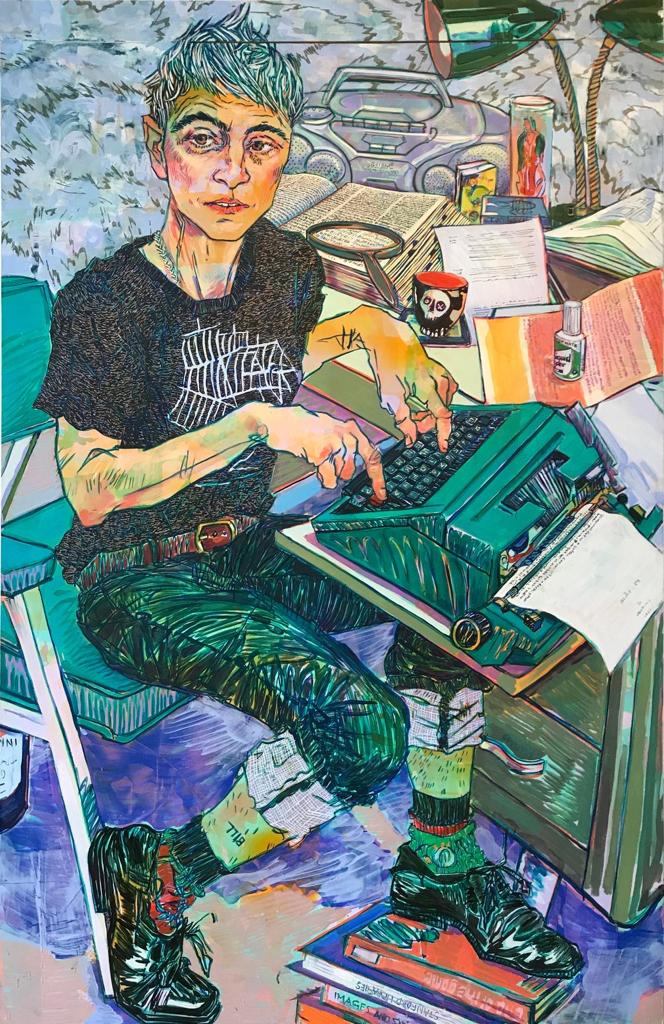

De súbito, un soplo de viento levantó de un tirón los papeles que tenía sobre la mesa. Nunca me ha gustado esa mesa. Odio mi habitación. Si me concentro, puedo ver a los demonios bailando, contentos y felices, con batas de seda y pendientes en los pezones.

Es un sitio angosto y estresante, con una cama demasiado pequeña donde nunca tienen sitio mis pies. La mesa es una tabla de madera vieja larga pero estrecha, donde ni siquiera puedo poner el ordenador delante de los papeles para estudiar. De color amarillo, un amarillo igualito que el meado de mi perro. Un amarillo extraño, incómodo, que sufre con cada mirada y se avergüenza de sí mismo. Mi maldita mesa.

Durante dos años he conseguido alejarme de ella. Pero aquí estoy, de vuelta en el lugar que me arruinó la juventud. Soy un mal estudiante, de los que necesita perder cuatro horas viendo videos y series, leyendo sobre teorías de la conspiración de las torres gemelas y la llegada de los masones; todo eso para estudiar media hora antes de levantarme a merendar o cenar o beber agua o hacer deporte o lo que sea.

La mesa está en la esquina más recóndita de la casa, y nunca tenía wifi, y nunca solucioné ese problema del todo. Me pasaba el día haciendo malabares para encontrar la forma, el ángulo perfecto en el que la línea de wifi que salía del salón llegaba hasta el receptor de mi ordenador y me permitía ver el siguiente capítulo de Castle sin que mis padres se dieran cuenta.

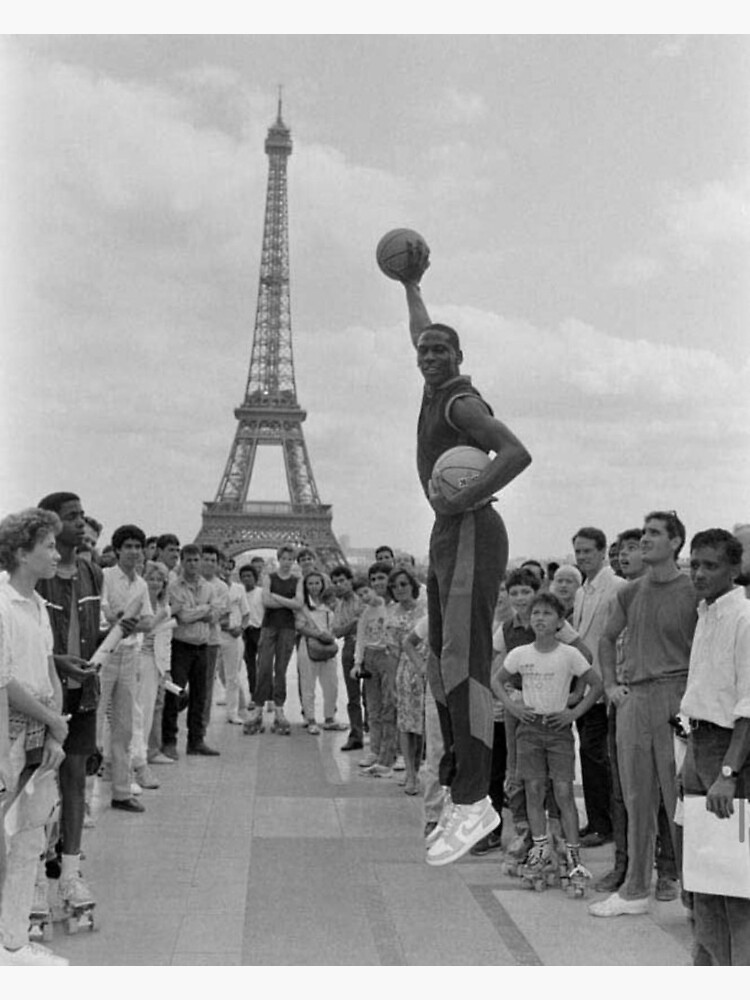

El resto de la habitación es peor. Tengo multas colgadas con una chincheta en la pared, en las que se ha borrado la marca del boli del policía que me las puso. Tengo muchas chinchetas en las paredes. Con papelitos y frases motivadoras, con dorsales que utilizaba en las carreras de atletismo, o la banda de la graduación cortada y pegada de mala manera. También hay cuadros, pero muy feos. Yo quería arte de verdad, pero me tuve que conformar con unos cuadros básicos y típicos y feos del Ikea. La fotografía de una bici vieja en blanco y negro, y una foto mala de lo que parece ser una calle de París. Todo mal.

El ciervo camina por el frío suelo de mármol como si fuera un lago de hielo. Sus pezuñas se resbalan y no consiguen avanzar más que unos pocos centímetros, por lo que el camino hasta el abrevadero se hace tedioso y el ciervo se fatiga justo antes de llegar. Se cae al suelo, se queda quieto, respirando fuerte, harto del esfuerzo, alargando la cabeza y sacando la lengua intentando llegar hasta la fuente de agua.

La primera multa me la pusieron mientras patinaba en la Acera Recoletos. En aquella época era capaz de subirme a los bancos de piedra de un metro de altura y saltar abajo haciendo algún truco impresionante. Siempre mirábamos a ambos lados de la carretera antes de hacer un truco, porque sabíamos que los policías aparecían de la nada y te multaban. Entonces llegó mi turno, me aseguré de que no había ningún policía a la vista, hice un oli y subí al banco. Cuando caí, una moto de policía con un tipo muy flipado encima me estaba mirando.

No sé de dónde salió el tipo, pero ahí estaba, delante de mí nada más darme la vuelta. Le saludé amablemente y le dije que lo sentía mucho, que no lo haría nunca más. El policía, impertérrito, me pidió el DNI, me puso la multa con aquel papelillo rosa fino como el aire y la metí en la mochila. Siempre igual, macho, pensé en aquel momento. Siempre tengo que ser yo el tonto al que le pillan.

Recuerdo las zapatillas que llevaba para patinar. Siempre estaban rotas y con agujeros enormes en las zonas que rozaban la lija del patinete al hacer los trucos. Ahora se llama skateboard, y antes también, pero me da igual. Cubríamos los agujeros con las barras de silicona que robábamos de la sala de tecnología del colegio. Siempre llevaba algunas en la mochila. Y mecheros. Poníamos el extremo de la barra al calor del mechero y lo quemábamos hasta que estaba a punto de gotear. Entonces empezaba el proceso de tapar el agujero. Muchas veces no era sencillo porque el agujero era grande y tuvimos que desarrollar alguna técnica para cubrirlo. Normalmente consistía en hacer una especie de red poniendo líneas de silicona de extremo a extremo del agujero hasta crear una capa donde poder aplicar un pegote más grande para proteger al pie de las rozaduras.

Si no hacíamos esto, las zapatillas no duraban más de una semana. Una vez, incluso puse silicona en la suela, porque se había raspado tanto la parte delantera de abajo que se me había abierto y no tenía suela. Eso ya no funcionó tan bien, y tuve que cambiar de zapatillas a los pocos días.

Nostalgia de unos días que tampoco fueron tan buenos. En casa me pasaba el día sentado intentando estudiar, pero era un fracaso continuo. Miraba los apuntes y los libros y me moría por dentro. Yo quería sacar buenas notas, llevar las cosas al día, aprobar la evaluación continua y así no tener tantos problemas al final del trimestre. Era un esfuerzo inútil. En el momento en que mi culo se sentaba en frente de esa mesa algo en mi cerebro se desconectaba. Nunca conseguí dominar mi mente para que hiciera lo que todo el mundo, incluido yo, me decía que tenía que hacer. Acabé el bachillerato a duras penas, muerto en el alma y perdido en la realidad, y me metí en la universidad.

Durante algún tiempo traté de mantener la esperanza, pensando que por fuerza aquel sería un lugar diferente. Pero cuando llegaron las primeras clases me di cuenta de que todo era igual. Maldita mi estampa. Alguien podía haberme avisado. Como en el instituto, me quedaba dormido en clase, me chutaba cafés, llegaba a casa, intentaba estudiar por la tarde, perdía el tiempo, intentaba estudiar después de cenar, seguía viendo la serie y no me iba a la cama hasta las dos de la mañana, nervioso porque no había hecho los deberes para el día siguiente.

El pómulo marcado de tu rostro me revela la verdad, toda la verdad. Pero no quiero ver, prefiero mirar a otra parte y suspirar desconsolado antes de volver a girar la cabeza. Amargo sabor el de la derrota, que baja por mi garganta y me pica en el estómago, fresco y descuidado, antes de desaparecer en las profundidades de mi cuerpo y meterse en mi sangre y contaminarme el cerebro, ese órgano que siento como un forastero dentro de mi propio cuerpo. Y luego otro, y otro, hasta que el ciervo, a fuerza de empujar y empujar su cuerpo por el liso mármol, alcanza la fuente. Alarga el cuello hasta que su lengua, seca y áspera como el invierno, toca con ansia el agua bendita.

Maldita sea, piensa el ciervo, estos borrachos lo han vuelto a convertir en vino.

FIN

Daniel Alonso Viña

14.12.2020