Arte de Marc Chagall

Bajo las marchas al mínimo y reduzco la velocidad. Pedaleo despacio, sin hacer esfuerzo, dejando que mi cuerpo recupere poco a poco la tranquilidad. Miro a mi alrededor y pienso que ha merecido la pena. He conseguido cruzar desde la Église de la Madeleine hasta la Place de la Concorde para finalmente llegar, vivo, hasta el puente con el mismo nombre. Respiro hondo y disfruto del paisaje. El contraste entre realidades que conviven en un mismo instante es lo que nos permite descubrir la belleza en las cosas simples.

El ruido constante de los coches me permite apreciar el silencio del piso en el que vivo. El bullicio imposible de las calles llenas de gente me hace notar la tranquilidad de los cafés y sus ventanales, que se convierten en una barrera que me separa del mundo, pero que me permite seguir observando, impunemente, el caos en el exterior. La fealdad de los escaparates modernos consigue, a fuerza de mal gusto, resaltar la belleza de la naturaleza cuando esta, sin prestar esfuerzo ni atención, pinta un cuadro más bello que todos los lienzos que duermen en los museos de esta extenuante ciudad.

Llevo una bici del ayuntamiento, verde, con tres marchas, el freno estropeado y un defecto que surge al pedalear muy fuerte. Cuando necesito acelerar, el pedal no lo soporta y la marcha se suelta, dejando a mi pie en el aire por un momento. Si estoy sentado, no pasa nada, sólo me irrito, pero si estoy de pie y el pedal se suelta, bueno, no sé qué sucede, porque todavía no me he visto en esa tesitura.

La Iglesia de la Madeleine es una advertencia de lo que viene. No parece una iglesia, sino un templo dedicado al más importante dios griego. Miro hacia arriba, pero el tejado triangular se pierde en el cielo. Atravieso el monumento por uno de los lados y el tamaño del edificio me hace sentir diminuto. Sus gruesas columnas someten mi ego a la insignificancia más absoluta. Pedaleo asombrado hasta llegar al otro lado.

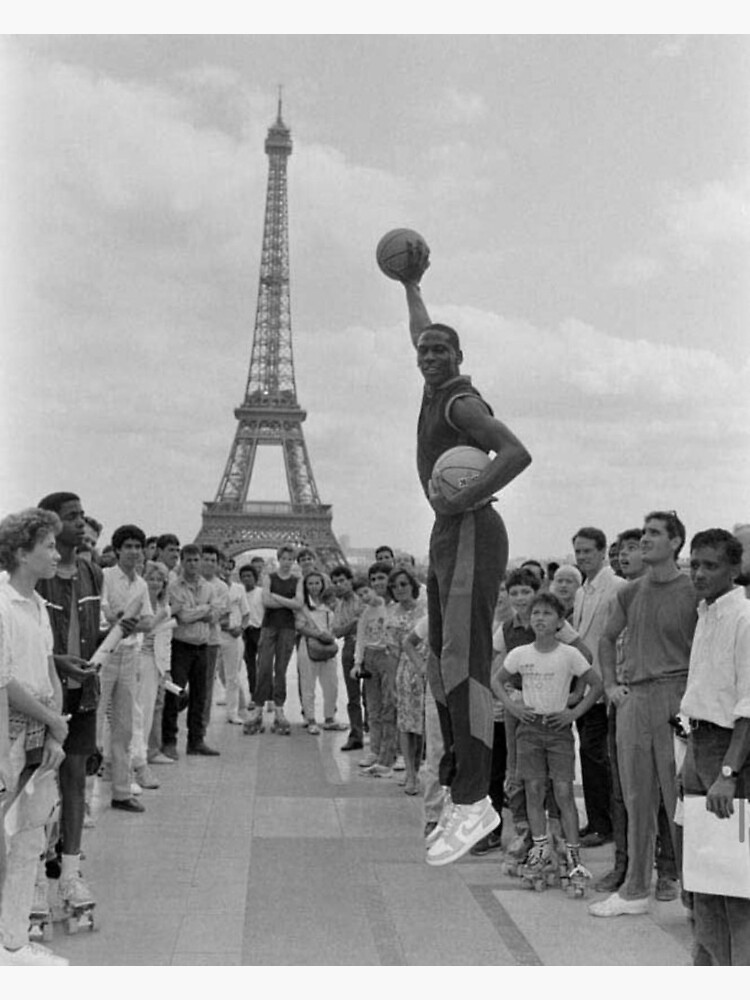

Superado este primer obstáculo, entro en la Rue Royale. Mi desgastada bici se tambalea nada más tocar el suelo de piedra. Mi cuerpo vibra y agarro con fuerza el manillar. La calle es larga y ancha, con cuatro o cinco carriles y un enorme cruce en el medio. El semáforo se pone en rojo y me permito descansar. A mi derecha veo un escaparate de Dior con un maniquí en una posición extraña, rodeado de plantas tropicales y un fondo de cartón verde. Está tirada como una tortuga de espaldas sobre el suelo moviendo al aire piernas y brazos. Una señora esbelta y elegante pasa andando a mi lado. Mis pantalones de montaña no han debido de gustarla, porque aparta la mirada. O quizás ha sido la cara sudada, los pelos alborotados y la sonrisa de loco que se me pone cuando entro con la bicicleta estropeada en la plaza más grande de París.

Los coches a derecha e izquierda se paran. Antes de que se ponga el semáforo en verde, empiezo a pedalear con todas mis fuerzas. Necesito coger algo de ventaja al Ferrari que tengo a mi izquierda. No quiero que me aplaste entre sus enormes ruedas. El esfuerzo resulta inútil. El pedal estropeado y el suelo pedregoso me recuerdan que no soy nadie, que no tengo derecho a este tipo de adelantamientos esperpénticos. Me pego a la derecha y dejo que los coches me adelanten, mientras miro a la gente que camina por la acera. El esfuerzo repetido y bruto es a veces innecesario. Es mejor pararse y pensar, reordenar los pensamientos, descartar aquellos actos que, tras un momento de reflexión, se revelan absurdos, y añadir otros nuevos para probar su eficacia. Así voy pensando hasta que estoy a punto de llegar a la Place de la Concorde.

No estoy preparado, pero uno nunca lo está antes de entrar en ese lugar. Es un espacio inhóspito que inspira de todo menos concordia. Da igual que se llame así durante cien o doscientos años, jamás habrá nadie que a ciegas llegue a este lugar y diga que aquí se percibe concordia. En esta plaza se decapitaron a casi 1200 personas durante los años del Terror de Robespierre.

Se puede percibir esa sensación en la distancia. El caos y la incertidumbre, el miedo de los que huyen despavoridos al entrar en este vacío, y la valentía de los que se adentran y consiguen gobernar sus ganas de matar, al verse en medio de esta plaza vacía y visceral. Si hubiera otra revolución, es aquí donde volverían a instalar la guillotina.

Diez o veinte metros antes de llegar a la plaza, acelero y me separo de la franja derecha de la carretera. Tengo que reclamar mi espacio para que los coches no me lleven en la dirección incorrecta. La carretera aquí es ancha como un campo de fútbol y no tiene líneas blancas que delimiten el trayecto. Todo el mundo tiene que encontrar su lugar, luchar para no verse arrastrados por el resto de coches en una dirección que no le favorezca, y mantener la calma. Mi bicicleta rebota con las piedras del suelo, mi mente se agita con ellas y desesperado trato de seguir la estela recta pero delicadamente curva que ha dejado el Ferrari.

Casi puedo escuchar a la reina María Antonieta gritando ‘Pero hijo, ¿qué haces aquí?, ¡huye!’ Yo estoy ebrio de emoción y no escucho sus advertencias. Aquí, en esta plaza, fue decapitada junto con su marido el rey Luis XVI. Irónicamente, también decapitaron aquí al que mató a los dos anteriores, Robespierre. Mi corazón está excitado y fuerte, nota en su impulso la emoción violenta que condenó este lugar para siempre, y se me pasa el miedo. Me sobreviene la tranquilidad del que se rinde, del que por fin se deja llevar por los caminos de la suerte y la vida. El humano cansado que, después de la lucha, dice basta, y se sienta en el sofá con una cerveza en la mano. Así, a trompicones, consigo llegar hasta el semáforo en medio de la plaza.

Descanso hasta que el semáforo luce verde de nuevo. Ahora la plaza se eleva hasta coincidir con la altura del puente. Pedaleo con intensidad intentando que no se suelte la marcha, me cuelo entre unos coches y subo a la acera. Estoy en el puente, por fin a salvo. Miro hacia atrás por última vez y respiro hondo, cansado. Aquí, como dije al principio, el paisaje me hace bajar la velocidad. El atardecer pinta el cielo de colores y yo me dejo llevar hasta el carril bici del otro lado del puente. Enfilo el lateral y pedaleo hasta mi casa. Me siento en el sofá y, con una cerveza en la mano, me quedo en silencio mirando al vacío esperando una libertad que nunca llega. Se me ocurre que quizás podría escribir sobre todo esto, un texto no muy largo, en el que sea capaz de expresar la sensación que supone estar ahí, rodeado de coches en un gigantesco campo sin direcciones. Daniel, me dice una voz dentro de mi cabeza, debes darte cuenta de que a nadie le importa la sensación mística, mega transformadora y sobrenatural que tu hayas podido tener mientras cruzabas una plaza. Ya, pienso yo, pues a lo mejor es cierto. Mejor lo dejo para otra ocasión.

Daniel Alonso Viña

Publicado el 1 de Febrero de 2021 en París a Juicio /LawyerPress